Il nous arrive à tous d'avoir parfois des difficultés à rester assis, d'accorder toute notre attention à un discours, ou d'avoir à contrôler un comportement impulsif . Pour certaines personnes, ces problèmes sont tellement omniprésents et persistants qu'ils interfèrent avec leur vie quotidienne.

Le trouble de l'attention

Le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) est une affection neurobiologique commune atteignant 5 à 8% des enfants d'âge scolaire avec des symptômes qui persistent à l'âge adulte dans 60 pour cent des cas (soit environ 4 % des adultes ) .Il est caractérisé par des niveaux inappropriés d'inattention, par de l'impulsivité et parfois par de l'hyperactivité (mais pas systématiquement).

Bien que les personnes atteintes de ce trouble peuvent parfaitement avoir une vie épanouie, sans identification ni traitement , le TDA/H peut avoir des conséquences graves : échec scolaire , stress familial, dépression, problèmes relationnels, voire toxicomanie, délinquance, risque de blessures accidentelles. Le diagnostic et le traitement précoces sont donc extrêmement importants.

La science médicale a identifié ce syndrome d'inattention et/ou hyperactivité depuis 1902. Ce n'est donc pas une mode récente. Cette maladie a été nommée dysfonction cérébrale minime, réaction hyperkinétique de l'enfance et plus récemment trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité ou TDA/H. Le nom actuel reflète l'importance des caractéristiques de l'inattention de la maladie ainsi que les autres caractéristiques telles que l'hyperactivité et l'impulsivité.

les symptômes du TDA/H

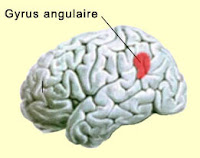

Typiquement , les symptômes du TDAH apparaissent dans la petite enfance, avant 7 ans. Plus rarement il arrive qu'ils soient associés à un certain type de lésion cérébrale acquise. Trois types de troubles de l'attention existent :

TDAH avec inattention prédominante : ( TDAH - I)

- Ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des fautes d'inattention .

- A de la difficulté à soutenir son attention .

- Ne semble pas écouter .

- A du mal à exécuter les consignes

- A des difficultés d''organisation .

- Evite ou n'aime pas les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu .

- Perd des choses .

TDAH de type hyperactivité-impulsivité prédominante : ( TDAH - HI )

- Bouge les mains ou les pieds ou se tortille sur son siège .

- A des difficultés à rester assis.

- A du mal à s'engager dans des activités tranquillement.

- Parle trop.

- Laisse échapper des réponses avant que les questions soient achevées.

- A du mal à attendre son tour.

Type TDAH combiné : ( TDAH - C )

- La personne satisfait les deux ensembles de critères concernant l'inattention et l' hyperactivité / impulsivité .

Les jeunes avec TDA/H sont souvent confrontés à des retards dans leur développement et peuvent donc se comporter de manière plus immature que les autres enfants du même âge11. Le TDA/H est souvent associé avec d'autres troubles, tels que la dépression, l'anxiété ou des troubles d'apprentissage. Au cabinet de rééducation de l'écriture j'observe une proportion élevée d'enfant diagnostiqués TDA/H parmi les enfants ayant des problèmes de dysgraphie.

Les adolescents atteints de TDA/H présentent un défi particulier . Au cours de leurs années de scolarité, les exigences académiques et organisationnelles augmentent, et leur écriture s'en ressent. En outre, ces jeunes impulsifs sont confrontés à des problèmes typiques des adolescents : la découverte de leur identité, la découverte de l'indépendance, la pression des pairs, et les défis de la conduite adolescente.

La rééducation de l'écriture des enfants TDA/H, même si elle nécessite quelques adaptation en terme de contrôle de la posture et de durée des exercices, se déroule comme pour d'autres troubles d'apprentissage, et donne en général de bons résultats.

Pour aller plus loin :